診療予約システムをお探しですか?

それでは、早速はじめましょう!

今回は、「診療予約2013」の開発コンセプトの1つである「かかりつけ医のための診療予約システム」について書いてみたいと思います。

「診療予約2013」の開発にあたっては、以下のような開発コンセプトを掲げました。これらのコンセプトは開発に入る前に設定され、設計の基礎となりました。また、機能の実装時に迷った際には、これらのコンセプトを実現できるか否かで常に判断をしてきました。そのため、「診療予約2013」はシステムのつくりとコンセプトに一貫性があり、機能それぞれに意味のあるソフトウェアに仕上がったと思います。

「シンプルで使いやすい診療予約システム」

→ 現場で本当に使えるシンプルで簡単なシステム。

「初期費0円の診療予約システム」

→ 業界初となる初期費用0円で使える診療予約システム。

「今すぐ利用開始できる診療予約システム」

→ 業界初となるオンラインでライセンス発行して今すぐ使える診療予約システム。

「患者さんが喜ぶ診療予約システム」

→ 患者さんの利便性を追求し、喜んで使っていただける診療予約システム

今回は「かかりつけ医のための診療予約システム」というコンセプトについて説明したいと思います。

実は、診療予約システムをご利用される医療機関のほとんどは診療所です。こうした診療所の多くは地域に密着し、近隣の患者さんのかかりつけ医としての役割を担われています。「診療予約2013」は、そのようなかかりつけ医の方々に喜んでいただけるシステムでありたいと考え、上記のようなコンセプトを掲げることになりました。そして、かかりつけ医のための診療予約システムはどうあるべきかということを事前に考えて開発したのが「診療予約2013」なのです。

では、「かかりつけ医のための診療予約システム」というコンセプトは、どのようにシステム自体に反映されているのでしょうか?

それをご説明するにはまず、患者さんと地域のかかりつけ医となるクリニックの関係性に注目しなくてはなりません。

患者さんにとってかかりつけ医というのは、継続的に通う対象です。同じ病気でということもありますし、違った病気でということもあるでしょう。期間でいうと、引っ越しなどをしなければ数年以上の長期に渡って通うというのが一般的だと思います。それでは、これらの患者さんが利用する診療予約システムのあるべき姿とはどんなものでしょうか。

私たちが考えたのは、かかりつけ医のための診療予約システムは「マイページ型」であるべきだということです。

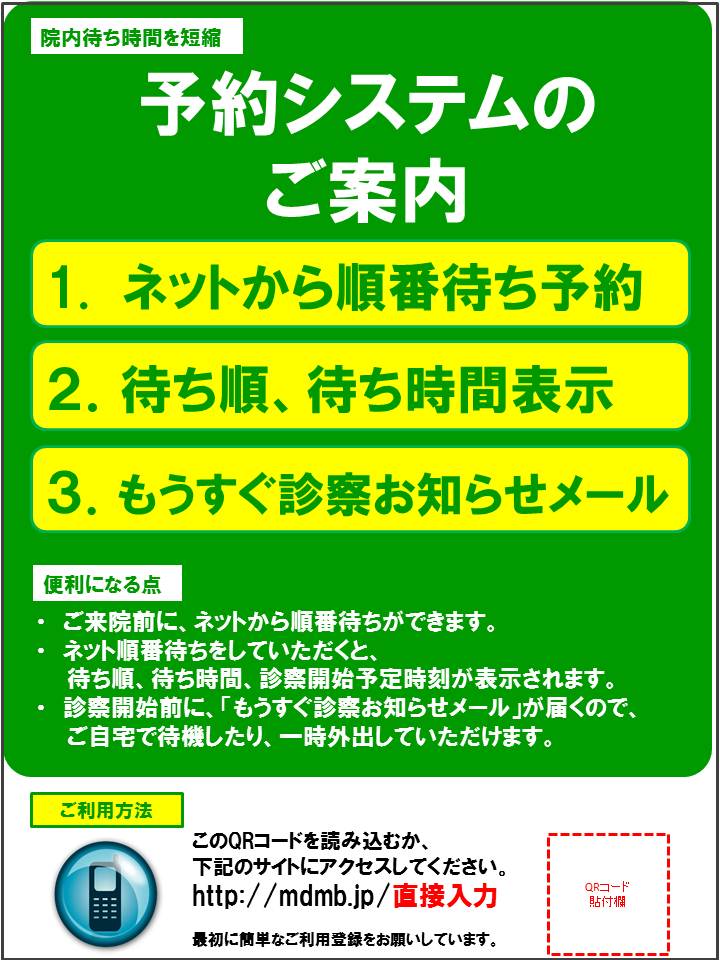

「マイページ型」とは、患者さんが最初に利用登録して予約システムを使う仕組みのことです。利用登録の際に診察券番号や氏名などを登録すれば、以後はそれを呼び出して予約することができるようになります。また、マイページには受診者を複数登録しておくこともできるので、家族の予約を取る際にも大変便利な仕組みです。これは特に小児科などでお子さんの予約を取る場合に、大変喜ばれます。

逆に「マイページ型」でない予約システムは「毎回入力型」とでもいうべきもので、患者さんは予約する度に、診察券番号や氏名、生年月日などを入力することになります。診察券番号を覚えている患者さんは稀なので、毎回診察券を取り出して予約を取らなければなりません。また家族の予約を取る際にも、それぞれ調べて予約を取る必要があります。もっと言うと、診察券が手元にないとネットで予約が取れないということになってしまいます。

そしてこれらのシステムのつくりを比較した結果、私たちは「マイページ型」こそが、かかりつけ医のための予約システムにふさわしく、患者さんにより便利に使っていただける仕組みだと考えたのです。

しかし一方で、「毎回入力型」であれば最初に利用登録が必要なく、面倒でなくて良いのでないかという考え方もあると思います。それでもなお、「かかりつけ医のための診療予約システム」というコンセプトの実現のためには、「マイページ型」である必要があると私たちは考えました。それは、あえて利用登録のハードルを設けても、長期にわたって来院する患者さんには「マイページ型」のほうが圧倒的に利便性が高いからです。

以上、「かかりつけ医のための診療予約システム」というコンセプトとそれを実現する「マイページ型」の仕組みについて書いてみました。地域のかかりつけ医を目指されている先生には、是非「マイページ型」の診療予約システムを選んでいただきたいと思います。

それではまた、次回のエントリーで。

ツイート、いいね!していただけると嬉しいです!

過去記事: 過去の記事一覧はこちらから

関連記事: ここが違う!マイページ型の診療予約システムの利点

関連記事: 患者さんが喜ぶ診療予約システム

キーワード: 内科,小児科,婦人科,ホームドクター,総合医,予約システム