診療予約システムをお探しですか?

それでは、早速はじめましょう!

今回は順番待ち制のクリニックで使う診療予約システムの肝になる2つの機能についてです。

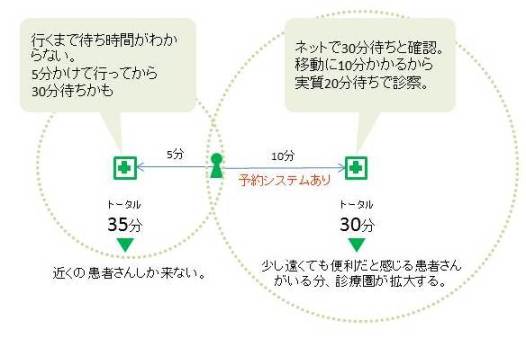

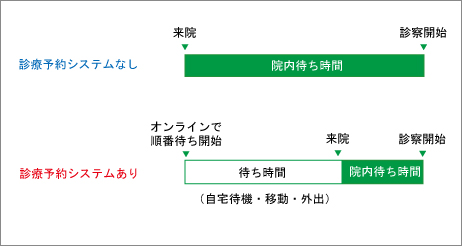

受付順番制の予約システムを検討される目的を突き詰めて考えると、ほぼ100%の確率で「院内待ち時間の短縮」です。例えば「混んでくると駐車場が足りなくなるから」という理由も、その本当の原因は院内待ち時間が長いことであり、結果としてその分余計に駐車場が必要になるからです。

院内待ち時間を短くするのが目的だとしたら、そのための機能というのが診療予約システムの肝になるはずです。結論から言うと、その機能とは「待ち時間の正確な計算」と「もうすぐ診察お知らせメール」です。院内で待たなくてよいための機能である「もうすぐ診察お知らせメール」の送信タイミングを決めるのは、システムが計算する待ち時間であるため、これらが一体となってはじめて「本当に院内待ち時間を減らせる」診療予約システムと言えるのです。

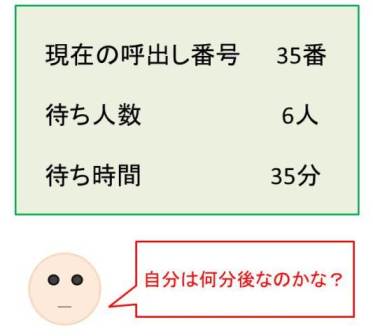

ここで、「待ち時間の計算」でなく、あえて「正確な計算」と書いたのは、診療予約システムによってその計算の仕方が違うからです。早速下のシステムAとシステムBを比較して見てみましょう。

この2つの予約システムには計算方法に2つの違いがあることがわかりますが、お気づきになられますでしょうか?

まず1点目は、上段の表示内容に示されています。同じ3人待ちですがAは15分待ち、Bは20分待ちと表示されています。これは、Bのシステムは1名あたりにかかる診療時間を変えられるということを意味しています。例えば再診患者さんは5分だけど、初診は10分のように設定するケースです。具体的には診療メニューの内容や数によって設定ができるようになっています。Aのほうは残念ながら1名=5分でしか計算できないシステムということになります。

2点目は、下段の表示内容に示されています。これは上段の状況の時に、1名患者さんが案内された場合の表示です。Aはいきなり1名分の5分が待ち時間から消えていますが、Bは1名案内されても20分のままです。これは現在診察中の患者さんが診察を開始してからの経過時間をシステムが計算しているかどうかの違いを示唆しています。

現在診察中の患者さんが分間の診察予定であった場合に、10:00に案内されたということは10:05に終了予定です。よって、その時間までは1分ごとに待ち時間が減っていかなくてはなりません。そして10:05を超えるとそれ以上は待ち時間は減らない仕組みであるべきです。

考えてみれば当然ですが、案内されたからといって1名分の待ち時間がすべて消えるわけではありません。正確に計算しようとすれば、Bのように案内された時点では待ち時間はかわらず、その後1分ごとに再計算がなされる必要があるのです。

Aのシステムはこれらの2つの意味で大雑把であり、診療予約システムの肝である「待ち時間の正確な計算」という観点からすると大きな減点だと思います。当然ですが、「診療予約2013」はBの方法で正確な待ち時間を計算しています。

そしてもう1つの機能、「もうすぐ診察お知らせメール」にも重要なポイントがあります。それは、送信のタイミングを患者さんが自分で変更できるかどうかという点です。すなわち、ネット順番待ちして自宅に待機しているにしても、クリニックまでの時間距離は患者さんそれぞれによって異なります。ある患者さんは10分前にメールがほしいと思い、別の患者さんは20分前にほしいと思っているかもしれません。これが全患者一律の設定しかできないと、せっかく待ち時間が正確に計算されていても、最後のところで意味がなくなってしまいます。「診療予約2013」の「もうすぐ診察お知らせメール」は患者さんが自分で送信タイミングをセットできるので、非常に便利だと喜ばれます。

以上のみてきたように、「待ち時間の正確な計算」と「もうすぐ診察お知らせメールの配信タイミングを患者さんが設定できる」という2つの機能が、順番待ち診療予約システムの肝になります。これらが揃ってはじめて「院内待ち時間の短縮」という目的を達成することができるのです。

それではまた、次回のエントリーで。

ツイート、いいね!していただけると嬉しいです!

過去記事: 過去の記事一覧はこちらから

関連記事: 待ち時間表示の罠

関連記事: 待ち時間はモバイル表示の時代へ!

関連記事: 「待ち時間」と「院内待ち時間」の分離

関連記事: 順番予約システムの様々な運用方法

キーワード: 順番待ち制,受付順番制,予約優先制,外来待ち時間,院内待ち時間,病院,クリニック,診療所,開業医,ネット予約,行列,待ち行列,長い,短い,方法,スペース,待合室