診療予約システムをお探しですか?

それでは、早速はじめましょう!

今回は、診療予約システムの便利な機能「もうすぐ診察お知らせメール」について書いてみたいと思います。

「もうすぐ診察お知らせメール」とは、診察時間が近づいていることを患者さんにメールでお知らせする機能のことです。すべての診療予約システムがこの機能を持っているわけではありませんが、これがあると患者さんから本当に喜ばれます。

「待ち時間はモバイル表示の時代へ」でも書いたとおり、患者さんは院内待ち時間を減らし、待ち時間を自宅や外で過ごしたいと考えています。また、できれば診察の直前になってクリニックに入る(戻る)ことを望んでいます。そして、この患者さんのちょっと都合のいいニーズを満たすのが「もうすぐ診察お知らせメール」なのです。

もうすぐ診察お知らせメールの配信は、以下の3つの条件が整うことで可能になります。

1.各患者さんの「診察開始予定時刻」をシステムが計算していること

2.患者さんがメールアドレスをシステムに登録していること

3.診察開始予定時刻の〇分前に、メール送信される仕組みがあること

よって、診察券番号だけ入れて予約・順番待ちをするようなシステムの場合、患者さんのメールアドレスは登録しませんので、当然メールは送られません。このような仕組みのシステムには、元々の開発コンセプトからして「もうすぐ診察お知らせメール」の発想自体が無いということになります。やるとすれば、患者さんに毎回メールアドレスを入力してもらうという手間のかかる仕組みで実現するほかありません。

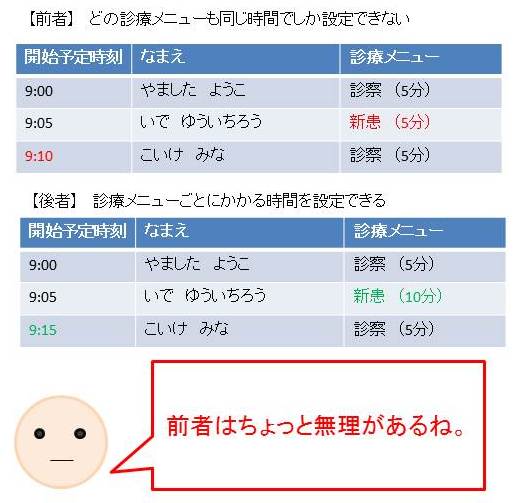

また、1.の診察開始予定時刻の計算も注意が必要です。診察開始予定時刻というのは「現在時刻+待ち時間」のことですので、言い換えると「待ち時間」の計算がリアルタイムでされているかどうかとういことです。診療予約システムにおける待ち時間については、「待ち時間表示の罠」というエントリーに記載したとおり、計算方法がどうなっているかに注意する必要があります。これがざっくりしたものだと「もうすぐ診察お知らせメール」の配信タイミングの精度も下がり、「機能」としては存在しても「使える機能」として患者さんに喜んでもらえない可能性があります。

「もうすぐ診察お知らせメール」は、患者さんができれば何とかしたいと思っている「診療待ち時間の有効活用」を可能にする仕組みです。もし診療予約システムをご検討されるのであれば、この機能のある予約システムを選ばれることをおすすめします。そして、単に機能があるだけでなく、患者さんに喜んで使っていただける「使える機能」として設計されているか確認してみてください。一見同じに見えるものでも、実際にご利用される患者さんには違いが分かってしまい、システム導入の価値が変わってしまうかもしれません。

それではまた、次回のエントリーで。

ツイート、いいね!していただけると嬉しいです!

過去記事: 過去の記事一覧はこちらから

関連記事: 待ち時間表示の罠

関連記事: 患者さんが本当に知りたいこと

関連記事: 「待ち時間」と「院内待ち時間」の分離

キーワード: メール配信、メールシステム、順番お知らせ、メールお知らせ、可変、メアド、メルアド、電話、CTI、診療前、診察前