診療予約システムをお探しですか?

それでは、早速はじめましょう!

今回は、クリニックの増患・集患に診療予約システムは貢献できるのかという点について書いてみたいと思います。

ご存知のとおり、医療機関は広告に関する規制があります。かなり緩和されてきましたので、以前ほどではないですが、やはり積極的にPRするのが難しい業界であることは間違いありません。最大のPRの機会である新規開業時にある程度の集患ができなければ、新患を取る手段が限られてくるため、思った以上の苦戦をしてしまうこともあり得ます。一方で、開業時にはあまり集患がうまくいかなかった場合でも、医師の評判やその後の地道なPRで患者さんが患者さんを呼び、増患に成功するクリニックも存在します。

診療予約システムが集患、増患に役立つかどうかというのは難しい質問ですが、明らかに下記のようなメリットがあると思います。

1. 予約制の場合

24時間予約受付ができるので、他のクリニックが電話に出れない夜間や休診日にも患者さんが予約をしてくれる可能性があります。「今、予約ができる」ということは患者さんにとって病院・クリニックを選ぶ理由の1つになります。これは、新規集患についてもそうですし、既存患者に選び続けてもらうためにも一定の効果があるでしょう。

2. 順番待ち制の場合

診療予約システムを導入し、ネット順番待ちができるようになると「院内待ち時間」が格段に減ります。

ネットで順番待ちされる方は、システムがおしえてくれる診察開始予定時刻の5~15分ぐらい前に来院されることが多いです。一方、予約システムを導入しているクリニックでも直接来院される患者さんは、同じ状況でも30~90分ほど待つ場合もあります。

思考実験として、まったく同じ立地にまったく同じドクターが行うクリニックが2つあって、一方は診療予約システムがあり他方は無いとした場合、患者さんはどちらを選ぶようになるでしょうか?ただシステムがあるかないかだけの違いですが、好んで後者のクリニックを選ぶ患者さんはいないでしょう。

こう考えると、患者さんへのサービスの差別化を通して、診療予約システムは集患・増患に貢献できると言ってしまってもいいのかもしれません。

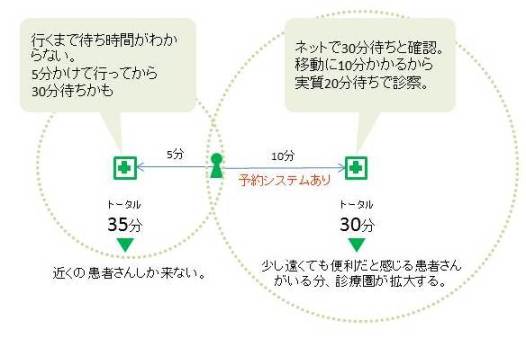

また、診療圏の拡大という視点もあります。つまり、「何分待つか行ってみないとわからないクリニック」と、「ネットで後何分後に診察が受けられるかわかるクリニック」ではどちらが診療圏が広くなるかということです。例えば同じ30分待ちだとしても、前者は待合室で待たなくてはなりません。一方で後者のクリニックは、移動も含めて30分かけていけば「ちょうどいい」わけですから、10分離れていてもあらかじめ時間が読める方がよいと判断される患者さんもいるかもしれません。これまでは、患者さんにとって待ち時間は単なるアイドルタイムだったのですが、診療予約システムがある順番待ちのクリニックでは、「移動時間」に変えることができるのです。これによって、自宅からの距離が少し遠くても「時間が見える」ことで患者さんに選ばれる可能性が高まるのです。これが診療圏の拡大の視点です。

以上のようなメリットを患者さんが感じることによって、診療予約システムは集患・増患に貢献できると思います。

それではまた、次回のエントリーで。

ツイート、いいね!していただけると嬉しいです!

過去記事: 過去の記事一覧はこちらから

関連記事: 「待ち時間」と「院内待ち時間」の分離

関連記事: 患者さんが本当に知りたいこと

キーワード: 集患,増患,新規患者獲得,診療圏,立地,住宅街,街中,集める,利便性,徒歩,自転車,車,駅