診療予約システムをお探しですか?

それでは、早速はじめましょう!

今回は、計算してみたら思ったよりすごかったデータをご紹介したいと思います。

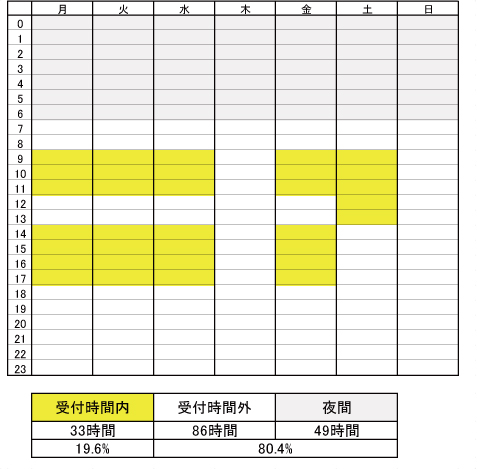

クリニックの受付時間帯というのは当然クリニックごとに違います。診療予約システムのご提案をしていると、システムの設定などで利用するために様々なパターンを見ることになりますが、一般的には下記のようなものが多いと思います。

・平日 9:00~12:00/14:00~18:00

・土曜 9:00~14:00

・休診日 木曜・日曜

もちろん混んでいるクリニックですと、この時間内で終わらずに診察を長くされることはありますし、患者さんには見えませんが、医師・看護師・受付スタッフともに受付時間外にもたくさんの業務を行っています。

一方で、患者さんから見た時に、予約の電話をして受付けしてもらえる時間帯というのはかなり限られているような気がしたので、いったいどのぐらいなのだろうと思って計算してみました。

そうすると、1週間のうち予約を受付けしてもらえる時間帯、すなわち、クリニックに電話が繋がる時間帯というのは約20%しかないことがわかりました。寝ている時間を除いたとしても27.7%しかありません。そして、この時間帯に予約の電話ができなければ、当日直接来院するか、別のクリニックに行くかということになってしまいます。

イメージ的には、35~40%ぐらいかと思っていましたが、20%というのは少し驚きました。日中働いている人はなかなか予約できないでしょうし、昼休みに電話したら受付時間外だったということもあるはずです。また、夜や寝起きに体調を崩してしまったお子さんの予約ができないというのも、よくあるシチュエーションだと思います。

しかし、診療予約システムを導入しネット予約ができるようになると、残りの80%の時間帯も予約受付ができるようになります。また24時間予約ができる上に、スタッフを増やす必要はありません。そう考えると、こと予約受付という面においては、診療予約システムというのはかなりコストパフォーマンスのよい仕組みだと言えます。それは、人材を採用するよりコストが圧倒的に低いにもかかわらず、受付可能時間を5倍にすることによって機会損失を減らせる点、また実際の受付時間帯の予約電話対応が減り、スタッフの負担も軽減できる点などの大きなメリットがあるからです。

このように利用者全員にメリットがあると同時に、利用者に余計な負担が増えないという面で、予約システムというのはとても美しい仕組みだと思います。まさに、システムにさせるべきことを、させるべき方法でさせているのが予約システムだと思うのです。

それではまた、次回のエントリーで。

ツイート、いいね!していただけると嬉しいです!

過去記事: 過去の記事一覧はこちらから

関連記事: どの診療メニューをネット予約できるようにしたらいい?

関連記事: 診療予約システムで受付スタッフの負担は増える?

キーワード: 24時間予約、診療予約システム、ネット予約、インターネット予約、電話予約、コストパフォーマンス、費用、採用、受付、人件費