診療予約システムをお探しですか?

それでは、早速はじめましょう!

「予約優先制って何?」というエントリで、予約優先制とは要するに「時間帯予約制」のことだということをご説明しました。「時間帯予約制」という言葉自体も一般的には馴染みがない言葉ですので、これが正解というわけではないですが、予約優先制と言ってしまうと語弊がある場合もありますので、私たちは「時間帯予約制」という表現をするようにしています。

中にはこれと同じ運用方法を「予約と順番待ちの混合運用」と表現される方もいらっしゃいます。確かに予約は前日までで締め切ってしまい、当日はあたかも順番待ちのように運用するのですから、2種類の混合運用というように捉えるのは至極もっともです。

ところが実際の運用方法を伺っていると、次のような問題を抱えていることがあり、「混合運用」という認識で運用すると、患者さんの不満を買ってしまうことがあるので注意が必要です。

その問題とは、当日は順番待ち制であるという認識になってしまうため、予約なしの患者さんを追加で受付する際のルールが曖昧になってしまうことです。そしてそのせいで、せっかく予約した患者さんの待ち時間が長くなったり、「自分は予約したのに順番を抜かされた」と感じる状況が発生してしまうのです。

受付スタッフの方も当然、診療時間の中で受付できる患者さんの数を考えながら受付業務を行っています。しかし予約のない患者さんがお見えになった時に、どの順番でご案内するかというのはなかなか難しい問題です。順番待ち制のクリニックであれば、何も考えることなく最後尾に並んでもらえばいいのですが、事前に予約を受付けている時間帯予約制の場合は、どこに並んでもらうのがいいでしょうか?

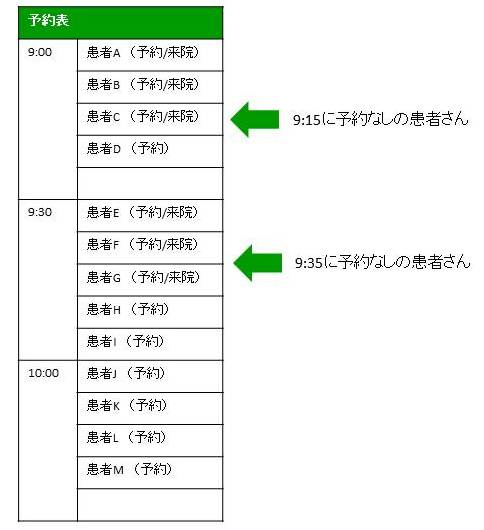

次のある日の予約表を見ながら考えてみましょう。

朝の時点でこれだけの予約が入っている時に、9:15に予約なしの患者さんがお見えになった場合は・・・、とても簡単です。9:00の空いている枠に予約が入ったのと同じでよいので、そこに入っていただき、9:00の予約患者さんが全員来ているかどうかに関係なく、現時点での最後尾に並んでもらえばいいはずです。この例ではCさんの後ろに並んでいただくことになります。オペレーション上は順番待ちの受付のように見えますが、もともと空いていた枠に目の前で予約が入ったという予約制の運用をベースにしていますので、これで何の問題も不公平もありません。

では、9:35に予約なしの患者さんがお見えになった場合はどうでしょうか?この時、患者E~Gさんまで受付済みだとします。この場合、最初の場合と同じように最後尾、すなわちGさんの後ろに並んでいただいていいでしょうか?当然NGです。もう9:30の予約枠がないのですから、ここには並べません。よって10:00の空き予約枠に入っていただく必要があります。ただし、10:00の予約の患者さんはこの時間には誰も来院していないので、10:00の最前列に並んでいただけることになります。

「当日は順番待ち」という考え方で運用すると、後者のケースでついGさんの後ろに並んでいただきたくなるのですが、これではせっかくの予約制の意味がなくなってしまいます。確かに、お見えでない方も含めて順番を管理するとなると、オペレーションは思った以上に面倒です。しかし、当日は順番待ちのように運用してしまうことによって、予約していた患者さんに不満を持たれてしまうのは問題です。

このような時間帯予約の運用を前提にしてあるため、「診療予約2013」の時間帯予約版には、各予約の時間帯内で患者さんを受付け順に並び替える機能があります。よって予約枠の管理さえしっかりしていれば順番の管理はシステムが行ってくれるため、無理なく公平なオペレーションができるのです。

それではまた、次回のエントリーで。

ツイート、いいね!していただけると嬉しいです!

過去記事: 過去の記事一覧はこちらから

関連記事: 予約優先制って何?

関連記事: クリニックの予約制には2種類ある

キーワード: クリニック、病院、診療所、予約優先、時間帯予約、混合運用、並行運用、順番待ち、受付順番制、待ち時間、長時間、診療予約システム