診療予約システムをお探しですか?

それでは、早速はじめましょう!

突然ですが、ちょっとイメージしていただきたいことがあります。それは、全く誰も待っていない待合室です。患者さんがここに入れば、すぐ診察してもらえるでしょう。でも、もしあなたが患者だとしたら、ちょっと不安だなと思わないでしょうか?

一方で、患者さんで溢れかえっていて椅子が全部埋まっている待合室があったとします。ここに入れば立って待つのか、また、後で座れたとしてもいつ診察してもらえるのか。もしあなたが患者だとしたら、ちょっと不安だなと思わないでしょうか。

そう考えてみると、患者さんにとって理想的なのは「適度に混んでる待合室」ということになります。もしかしたら、病院・クリニックの目線からしても理想なのは、「適度に混んでる待合室」かもしれません。しかしそうだとしても、都合よく「適度に混ませる」ことなんてできないだろう、というのが常識的な考え方ではないでしょうか。

しかし、こう考えると、もしかしたら可能だと思われるかもしれません。

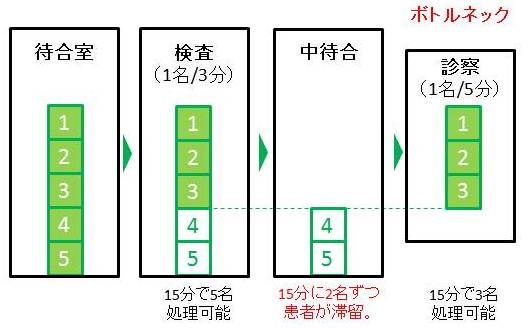

待合室の10個の椅子に、会計待ちが2名、診察待ちが3名座っています。実は、オンラインで5名が待っていますが、その人たちはそれぞれ、診察予定時刻の10分前まで近所や自宅で時間を調整しています。1名診察が終わるごとに、メールが届き「あ、そろそろ自分の順番だ」と次の患者さんがクリニックに入ってきます。これは受付順番制のクリニックで診療予約システムを利用した場合に実現できることです。まさに「適度に混んでいる」、しかも「一定に混んでいる。」状態です。

ここに新しい患者さんが入ってきた場合、実は8人待ちなので、ネットで予約をしている人達が後から入ってきて、順番を抜かされたように感じてしまいます。この点は、受付時に全部で8人待っている旨伝え、約30分ぐらいかかるなどと説明する必要があります。患者さんの症状にもよりますが、それであれば「外で待とう」となるか「座って待とう」となるか、「30分待つなら別を探す」となるかはわかりません。ただ、「入る前に諦める」ということは無くなるでしょう。

この状態を常に維持することは当然できませんが、診療予約システムを利用することによって「適度に混んでる待合室」を目指すことは、それほど突飛な考えだとは思いません。適度に混んでいる待合室のいいところは以下の7つにまとめられます。

<適度に混んでいる待合室の7つのメリット>

1. 飛び込み患者があきらめないで入ってきてくれる

2. 待合室の混雑が緩和され、待っている人のストレスが緩和される

3. 院内待ち時間が減る(自宅や、近所で直前まで時間を調整できる)

4. 院内感染リスクが下がる(待合室の滞在時間が減るため)

5. 駐車場などがいっぱいになる可能性が減る

6. 待ち時間に対するクレームが減る(院内待ち時間が減るため)

7. 受付スタッフの負担が減る(来院処理業務の平準化、時間確認やクレームの減少)

このように、院長にとっても、スタッフにとっても、患者にとっても嬉しいことしかありません。あとは実現できるかどうかだけです。

なにも完璧な「適度に混んでる状態」をつくる必要はありませんし、実際、それは難しいでしょう。しかし少しでも理想に近い状態を目指すことが院長先生、スタッフ、患者さんのメリットになるとしたら…。あなたも診療予約システムを導入して「適度に混んでる待合室」を目指してみませんか?

それではまた、次回のエントリーで。

ツイート、いいね!していただけると嬉しいです!

過去記事: 過去の記事一覧はこちらから

関連記事: 順番待ち診療予約システムの肝になる2つの機能

関連記事: 「待ち時間」と「院内待ち時間」の分離

キーワード: 待合室、待ち時間、混雑、短縮、順番待ち、システム、診療予約システム,椅子,イス,並び方