診療予約システムをお探しですか?

それでは、早速はじめましょう!

今回は小児科で活躍する「診療予約2013」の機能についてまとめてみたいと思います。

予約や受付の仕組みにおいて小児科が他の診療科目と違う点は、親がこどもの予約を取るという点です。同様に、こどもが複数いる場合の予約も特殊だと言えますので、それに適した診療予約システムを選ぶことが大切です。

では、そんな小児科にフィットする機能とはどんなものでしょうか?

小児科にフィットする機能その1

まず1つ目が、患者さんの利便性に関する機能です。結論から言うと、患者さんが利用する予約システムが「ログインして、患者を複数登録しておけるシステム」かどうかという点です。

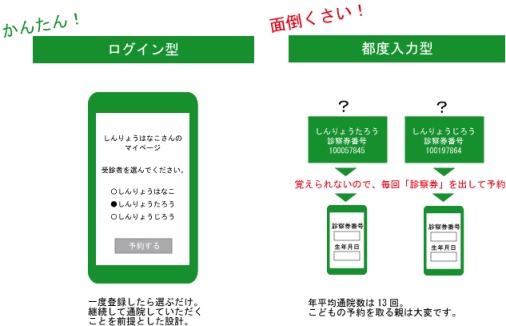

診療予約システムには2種類あり、1つはログインして患者を複数登録しておけるシステムで、もう1つは毎回、1名ずつ診察券番号や名前を入力して利用するシステムです。

前者の場合、最初に一度だけ患者データを登録しておけば、以降は名前を選ぶだけで予約が取れてしまいます。一方、後者の場合、診察券番号を暗記している人は稀なので、予約システムを利用する度に診察券を出さなくてはなりません。

こどもが複数いる場合は、前者の場合だと選べばいいだけですが、後者の場合はそれぞれの診察券を出して入力しなくてはなりません。患者さんのことを考えると、1年に何十回と足を運ぶ必要のある小児科においては後者は明らかに不便で面倒です。また、中にはインフルエンザ注射をこどもと同時に接種したいという親もいると思いますので、同様に親の名前を登録しておけばとてもスムーズに予約が取れます。少しの違いですが、この仕組みは本当に小児科の患者さんに喜ばれます。

一方で、「前者は毎回ログインするのが面倒なのではないか?」という質問をいただくことがありますが、心配ありません。ガラケーであればブックマークから自動ログインできますし、スマホではブラウザがID/PWを覚えておいてくれますので実際は「ログイン」ボタンを押すだけになります。このようにログインすること自体は、実は全く手間ではないのです。

前者はいつも持ち歩いてる携帯・スマホがあればいつでもどこでも利用できますが、後者の仕組みだと診察券も手元にないと予約ができないということになります。予約したいときにいつでもできる仕組みの方が当然患者さんは便利ですし、クリニック側の機会損失も減ります。

特に小児科では、この仕組みの違いが患者さんの利便性に大きく関わってきますので、是非ログイン型で患者さんを複数登録できる診療予約システムを導入されることをお勧めします。

小児科にフィットする機能 その2

そして2つ目は、受付スタッフの業務効率化に関する機能です。「診療予約2013」には、着信ポップアップシステムと関連患者リストという機能があります。これは、同じ電話番号や同じ親のお子様を関連患者としてシステムが認識する仕組みで、特に予約制のクリニックなどで便利に使っていただけます。

例えば、親の「しんりょうはなこ」さんが、こどもの予約を取るために電話をかけてきた場合、着信ポップアップ機能によって、登録してある電話番号から「しんりょうたろう」くんと「しんりょうじろう」くんの患者データが呼び出されます。これによって、親の電話番号で複数のこどもを同時に呼び出せるため、患者検索をする必要がなくなります。あとは、どちらの予約かを聞いて選択するだけですので、受付がスムーズになり大変便利です。この機能の詳細は、「こんなに便利!着信ポップアップシステム」というエントリーに記載してありますので、是非ご確認いただければと思います。

以上のように、小児科は親がこどもの予約を取る点、そしてこどもが複数いることがあるという点で、少し特殊なニーズが出てきます。これらのニーズをうまく取り込んだ診療予約システムを選ぶことが、小児科のシステムの選定ポイントになると思います。

それではまた、次回のエントリーで。

ツイート、いいね!していただけると嬉しいです!

過去記事: 過去の記事一覧はこちらから

関連記事: 小児科クリニックの診療予約システム運用事例

関連記事: 予約システム導入時の立会いで感じたこと ~小児科クリニック~

関連記事: 患者さんが喜ぶ診療予約システム

関連記事: こんなに便利!着信ポップアップシステム

関連記事: 小児科の診療予約システム運用比較

キーワード: 小児科,産婦人科,診療予約システム,最適,必須機能,使いやすい,便利,人気,ランキング,比較,クリニック