診療予約システムをお探しですか?

それでは、早速はじめましょう!

今回は患者さんのネット予約率を上げる方法についてまとめてみたいと思います。ネット予約率を上げるには、患者さんがクリニックを訪れる際のあらゆる導線上に予約システムの告知を用意するのがベストです。忘れがちな部分や、より効果を高める方法もお伝えしますので、是非ご確認ください。

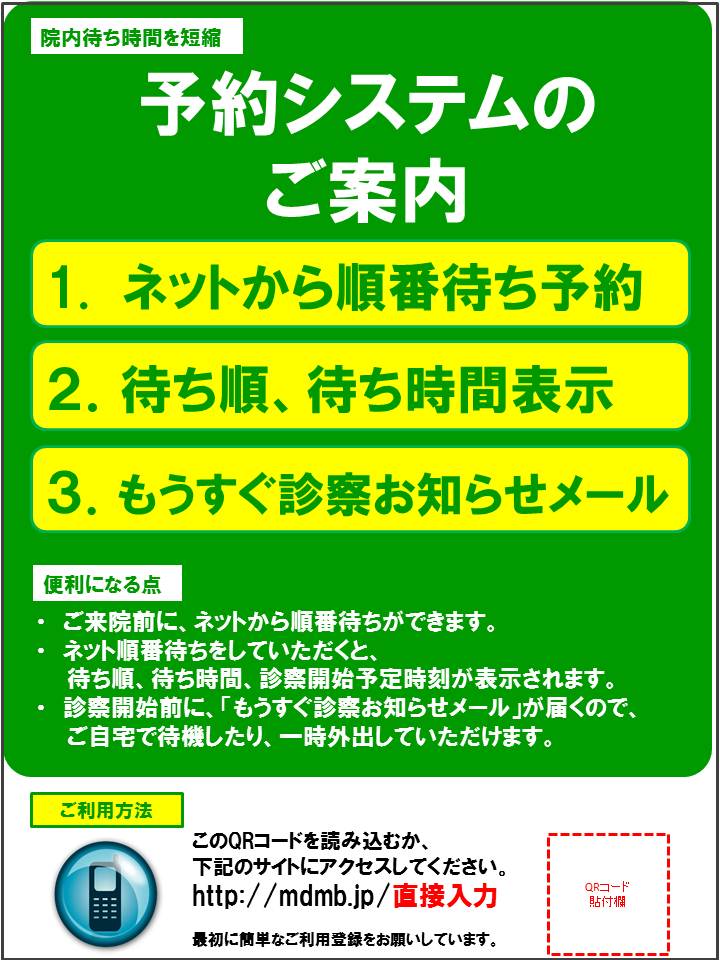

1. 院内掲示ツール

予約システムが利用できることを知っていただくために、院内に掲示できるツールを作成します。壁に貼ったり、パウチして待合室に設置したりすると自然にPRできます。

「診療予約2013」をご利用いただく際には、当社が作成したツールのデータをご提供していますので、簡単に作成することができます。

2. 配布ツール

患者さんに手渡ししたり、受付に設置して取っていただくためのツールです。予約システムの稼働開始時に集中して配布すると非常に効果があります。

1の院内掲示ツールも同じですが、院内で待っている暇な時間に読んで予約サイトにアクセスしてもらえるため、できれば受付時に配布するのが望ましいです。

こちらも当社が作成したツールがありますので、是非ご活用ください。A4を4等分したサイズのものが配布しやすく、かつ経済的だと思います。

3. ダイレクトメール

さらに積極的なクリニックでは患者さんにDMを送ることもあります。他の手段とくらべ費用がかかりますが、これも良い方法だと思います。思ったより利用率が上がらない場合などは、ダイレクトメールの送付を検討してみてはいかがでしょうか。

4. WEBサイトに掲載

WEBサイトをお持ちのクリニックではWEBサイトへの掲載は必須です。患者さんはクリニックを探している時にWEBを閲覧するわけですので、そのまま予約ができたら患者さんにとっても大変便利です。

掲載方法は以下の3つが考えられます。

A. 診療予約システムについてのページを追加作成する

B. 予約システムへのリンクを貼る(テキストリンク、バナー)

C. 予約システムのQRコードを掲載する

ページの追加が可能な場合はAの方法を取るとよいでしょう。最も目立ちますし補足説明なども掲載しやすくなります。

ページを追加した場合でも、Bのリンクを複数設置することで利用率が高まります。ここで注意したいのが掲載する場所についてです。上のサイト図の緑色の「予約システム」というのがバナーのイメージですが、これだけだと見逃してしまうことがあります。そこで患者さんが通院される前に必ず確認する場所にリンクを設置することによって、ネット予約率が高めることができます。その必ず見る情報というのは、「連絡先」「診療時間」「アクセス」の3箇所です。

上図では、ヘッダーにある電話番号の下に「ネット予約はこちらから」というリンクを貼ることで、電話とネットの両方が使えることを明確にしています。患者さんが受付時間外にサイトを見ていた場合、電話予約ができなくてあきらめるかもしれませんが、電話番号の下にネット予約のリンクがあれば予約してくれる可能性が高まります。

「診療時間」のところも同様で、時間を確認するということはこれから予約または来院しようとしているはずです。ここにも予約システムのリンクを設置しておくことで、自然な流れでネット予約を利用していただけます。「アクセス」も同様で、来院前に場所を確認している流れで予約システムに誘導すれば、患者さんも便利です。

最後にCのQRコードですが、これはWEBサイトをパソコンで見ている患者さんがモバイル端末で利用したい場合に便利です。「診療予約2013」には「まもなく予約日メール」や「もうすぐ診察お知らせメール」といった機能がありますので、これらを携帯やスマホで利用したい患者さんのほうが多いと思います。その際に、パソコン画面のQRコードを読み取ってもらえればスムーズに予約システムにたどりつくことができます。

5. 留守番電話のメッセージ

これも患者さんが予約する導線に案内を入れる方法です。詳しくは「診療予約システムを導入したら留守電メッセージはこうなる!」というエントリーにまとめましたのでそちらでご確認ください。

以上、診療予約システムのネット予約利用率を上げる方法についてまとめてみました。診療予約システムをご利用の際は、是非参考にしてみてください。

それではまた、次回のエントリーで。

ツイート、いいね!していただけると嬉しいです!

過去記事: 過去の記事一覧はこちらから

関連記事: 患者さんのネット予約利用率に影響する4つの要素

関連記事: 患者さんの年代別ネット利用率

キーワード: 告知方法,成功事例,ノウハウ,テンプレート,書式,フォーマット,情報発信,利用促進