診療予約システムをお探しですか?

それでは、早速はじめましょう。

今回は、診療予約システムの運用の際によく相談を受ける話について書いてみたいと思います。

その相談とは、「クリニックで行っている診察や予防接種などは、すべてネット予約できるようにすべきかどうか?」というものです。便宜上このエントリーでは、診察や予防接種などの診療内容のことをまとめて「診療メニュー」と呼ぶことにしたいと思います。ネット予約ができる診療メニューが多いほど患者さんも便利になりますし、クリニック側もネット予約が増えれば業務負荷が減るので「すべてネット予約したほうがいい」はずです。しかし、ネット予約できてしまうと困る診療メニューや、ネット予約できるようにしても結局、患者さんにもクリニックにもあまりメリットがない場合もあります。それは、どんなケースでしょうか?

1. 患者さんが自分で選べる診療メニューなのか?

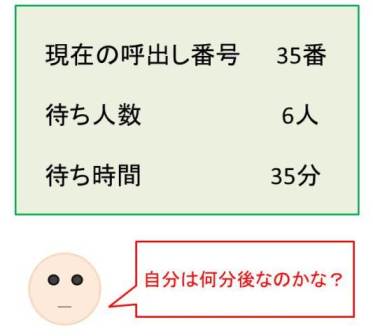

患者さんが自分が受けるべき診療メニューをご自身で選べるかどうかという問題です。クリニック側でも、先生でないと判断できない場合や、受付スタッフでも判断できる場合があるように、患者さんでは判断できないケースも当然あります。また、判断以前の問題で、そもそも「たくさんあってよくわからない」というレベルでも患者さんが自分で選べないケースもあります。患者さんは「1週間後に来てください」と言われたから予約をするだけで、その内容についてはよくわかっていないこともあり得ます。ネット予約できる診療メニューがたくさんありすぎると、このように患者さんが自分で選びにくくなってしまい、結局電話で予約する、直接順番待ちするということになっては本末転倒です。

2. その患者さんが受診できる診療メニューかどうか、結局チェックしていないか?

患者さんがネット予約をしてくれたはいいのですが、結局その診療メニューを受診してもいいのかスタッフが確認していませんか?よくあるのが小児科の予防接種で、時期によって決められた診療メニューを選ぶ必要がありますので、正しい時期かどうか受付スタッフが確認している場合などです。電話予約や次回予約はインタラクティブなので、予約と確認作業を同時に行うことができますが、ネット予約はオンラインで入ってきますので、すぐに確認できません。後でチェックして、受診できない診療メニューだった場合にはクリニックから連絡を取る必要が出てきます。数にもよりますが、ただでさえ忙しいクリニックの受付にとって負担になってしまいます。

3. 次回予約の比率が高い診療メニューではないか?

よく考えると、その診療メニューは来院時に行う次回予約が多く、ネット予約できるようにしてもあまり利用されないというケースです。そして、これはそもそも1.2で見たように「患者さんが選べない」「相談しながら決めたい」ような診療メニューなので、患者さんもクリニックも次回予約を行うわけです。よって、診療予約システムを使う前の運用で「次回予約」が多い診療メニューは、その性質上、ネット予約できるようにしてもあまり効果がないかもしれないということになります。

できるなら、すべてネット予約の対象にしたいところですが、上記のような診療メニューではあまり利用や効果が見込めないかもしれません。どの診療メニューをネット予約できるようにするかは、「本当に患者さんは選べるのか?」という患者さんの視点と、「結局確認していて、手間が減ってないのでは?」というクリニック側の視点を合わせて検討してみるとよいと思います。

それではまた、次回のエントリーで。

ツイート、いいね!していただけると嬉しいです!

過去記事: 過去の記事一覧はこちらから

関連記事: 診療予約システムを使うとキャンセル率が上がる?

関連記事: 時間帯によって受付けできる診療内容を変えたい